مسلمو أوروبا الغاضبون “قنبلة موقوتة” في قلب القارة العجوز

كتب – محمد عيد:

واحد من الملفات الساخنة التي تتصدر دائما ساحات النقاش في أوروبا بعد أي هجوم إرهابي أو أحداث شغب تشارك فيها الأقليات المسلمة في أوروبا، هو مستقبل تلك الأقليات وبخاصة الأجيال الجديدة منها، والتي تحظى بجنسية تلك الدول، لكن لا يبدو أنها اندمجت بشكل كامل في نسيج تلك المجتمعات وتشبعت بثقافتها.

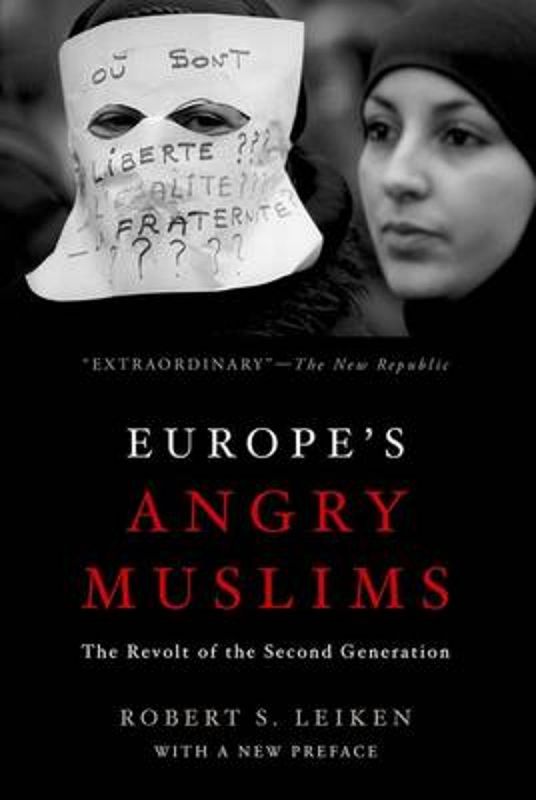

إن جزءا كبيرا من الجدل الذي شهدته الدوائر الأوروبية مؤخرا، والمتعلق بفكرة إسقاط الجنسية عن العائدين من “داعش”، هي في جانب منها تتعلق بالعديد من أبناء الجاليات المسلمة في أوروبا الذين اختاروا الانضمام إلى التنظيم الإرهابي في ظل عنفوانه، وهاهم يعودون مجددا إلى بلدان أوروبا التي يحملون جنسياتها، لكنهم بالتأكيد يعودون ليسوا كما ذهبوا، فهم اليوم في نظر تلك المجتمعات أشبه بالقنابل الموقوتة التي نزع الفكر المتطرف لـ”داعش” فتيلها، فباتت جاهزة للانفجار في أي وقت. وفي قلب ذلك الجدل تتجدد الأسئلة المطروحة: ما الذي يدفع شباب هذه الأقليات إلى التطرف؟ هل يتعلق الأمر بظروفهم الحياتية أم بنظرة المجتمعات لهم؟ ماذا عن الإسلاموفوبيا: هل لعبت دورًا في دفعهم نحو التطرف؟ ولماذا لا تجدي الآليات الأوروبية نفعًا في مواجهة هذه الظاهرة؟ الكاتب روبرت ليكن Robert Leiken، عالم السياسة، والمتخصص في الشئون الدولية، ومدير برنامج الهجرة والأمن القومي بمركز نيكسون في واشنطن، حاول تقديم إجابات عن تلك الأسئلة في كتابه “مسلمو أوروبا الغاضبون: ثورة الجيل الثاني”. اعتمد الكاتب في محاولته هذه نهجًا عمليًا عبر مقابلة العديد من المتطرفين السابقين وأفراد الأمن، وفحص سجلات المحاكم في قضايا الإرهاب، فضلًا عن خطب الأئمة المتطرفين، كما ركز في هذا السياق على مصادر التطرف بين الشباب المسلم من الجيل الثاني، أولئك الذين ولدوا في أوروبا أو جاءوا إلى أوروبا مع آبائهم كأطفال صغار. اختار ليكن كلًا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا كدراسات حالة باعتبارها أمثلة للدول الأوروبية ذات الكثافة الإسلامية الملحوظة. انطلقت الفكرة الرئيسية للكتاب من الهجرة باعتبارها الباب الرئيسي لتفسير المشكلة الإسلامية المتنامية في أوروبا. فتنامي ظاهرة هجرة المسلمين دون حدوث اختراق ملموس على صعيد اندماجهم داخل المجتمعات الأوروبية، جعل الجيل الثاني من المهاجرين المسلمين أكثر عُرضة للفكر المتطرف. فهذا الجيل الثاني لا يُعترف به لا في وطنهم ولا في بلد الأصل، الأمر الذي يدفعهم إلى العزلة الاجتماعية والتي تقودهم تدريجيًا إلى العنف، خاصة في ظل ارتباط صورتهم في المجتمعات الأوروبية بالإرهاب. وفي سياق أزمة الهوية التي يعانى منها هذا الجيل، يشير الكاتب إلى وجود ما يُسمى بـ”الرجل الهامشي”، ذلك الذى يجد نفسه عالقًا بين ثقافتين، لا يجد لنفسه مكانا في أي منهما، وبالتالي يشعر بحالة من الاغتراب عن العالم الذي يعيش فيه، فيلجأ في النهاية إلى العنف. بالطبع لا يتوقف الأمر عند حدود أزمة الهوية والتمييز التي يعانيها المسلمون، فهناك مجموعة من العوامل الأخرى عددها الكاتب دفعت ذلك الجيل الثاني من المهاجرين المسلمين إلى العنف.

يأتي في مقدمة هذه العوامل: صراع الأجيال داخل المجتمعات الإسلامية بالدول الأوروبية، والمواقع الإلكترونية التي تدعو للتطرف، فضلًا عن وجود ما يُطلق عليهم مُيسرو التطرف، الذين يوفرون لهؤلاء الأفراد الساخطين على أوضاعهم فرص الانتقال إلى مناطق الصراع في أفغانستان وباكستان وسوريا والعراق، حيث الانضمام للتنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش.

بعد توضيحه دوافع التطرف لدى الجيل الثاني من المهاجرين، انتقل الكاتب إلى واقعهم في كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، موضحًا آليات تعامل هذه الدول معهم.

فقد استضافت فرنسا أول المسلمين الفارين من الأنظمة في مصر وسوريا وتونس في الستينيات، حيث تم تأسيس اتحاد المنظمات الإسلامية الفرنسية في 1983. وبعد حوالي 22 سنة من تأسيسه وبالتحديد في 2005، ضربت فرنسا انتفاضة عنيفة في أماكن المهاجرين، وخرجت التقارير المنحازة التي أعطت انطباعا زائفا بأن حركة إسلامية متطرفة في طريقها إلى النمو داخل فرنسا وخارجها. لم يكن الأمر كما تم تصويره، فقد كان ذلك تعبيرًا عن الإحباط الذي يشعر به العاطلون عن العمل الذين يعيشون في تلك المناطق دون أي أمل في مستقبل أفضل، لكن فرنسا لجأت إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة ومتابعة استخباراتية مستمرة لهؤلاء المهاجرين، وساعدها في ذلك البيئة القانونية بها والتي تسمح بمتابعة المشتبه فيهم، غير أن ذلك لم يساعد في حل معضلة اندماج المسلمين بها، الأمر الذي تدل عليه الاضطرابات التي تندلع بين الفترة والأخرى في ضواحي المدن الكبرى في أوساط الجيل الثاني وحتى الثالث من المسلمين نتيجة التهميش والتمييز في العمل.

ومنذ عام 1948 إلى 1962 منحت بريطانيا الجنسية إلى مئات الملايين من رعاياها من المستعمرات، ولكن هذه الموجة من المهاجرين لم تحول المملكة المتحدة إلى مجتمع متعدد الثقافات.. فقد تم دمج المسلمين البريطانيين سياسيًا، لكنهم ظلوا منفصلين اجتماعيًا، وبقي ولاؤهم لمجتمعهم وليس لبريطانيا. كذلك أشار الكاتب إلى عدد من الأخطاء الأخرى التي ارتكبتها الدول الأوروبية، وخاصة المملكة المتحدة، ساهمت بدورها في زيادة التطرف، جاء على رأسها سماح بريطانيا للجهاديين المتطرفين بالاستقرار بها والوعظ بحرية في المساجد الرسمية وتجنيد الشباب المحلي لقضيتهم. وفتحت ألمانيا أبوابها للمهاجرين الأتراك الذين تم قبولهم كعاملين أجانب، نتيجة نقص العمالة بها. أصبح هؤلاء الأتراك، ومعظمهم من الأناضول، أكبر مجموعة من العمال الضيوف بها. ومنذ عام 1962 إلى 1974، نمت أعدادهم من 13 ألفًا إلى 80 ألف عامل، واستمرت في الزيادة حتى فاقت الـ4 ملايين مسلم اليوم. تقف ألمانيا في الوسط بين النموذجين الفرنسي والبريطاني، فهي وإن لم تشهد حوادث كبرى، فإنها تبقى مُهددة، نظرًا لمعاناة هذه الجالية التركية من التهميش والإقصاء.

ويشير ليكن إلى أنه إذا كانت فرنسا هي الماضي من الجهاد الأوروبي، وبريطانيا حاضره، يمكن لألمانيا أن تكون مستقبله، كما يحذر من وجود دول أوروبية أخرى مثل بلجيكا والدنمارك وهولندا مهددة أيضًا بخطر هذا الجيل الثاني من المهاجرين الأكثر عُرضة للتطرف.